샤브로벤시에서 쾌적한 숙면을 취하고 아침 일찍 본격적인 트래킹에 나섰다.

오늘 하루는 샤브로벤시(1,460m)-->뱀부(1,960m)-->라마호텔(2,340m)까지의 12킬로,

산길이라 만만치 않은 행보가 될 것 같다.

아침햇살이 우리의 발걸음을 격려 하는 듯 눈부시게 빛난다. 새소리, 부드러운 바람, 화창한 아침,

컨디션도 very good~!! 더없이 산뜻하다. 아, 그런데 우리 앞서 걷는 두 포터들을 보자 마음이 무거워진다.

두 포터(노래 씨와 산토스 씨)가 우리가 열흘 동안 사용할 20킬로그램이 넘는 커다란 짐을 지고 앞서 걷고 있다.

우리들의 짐에다 자신들의 짐까지 얹어서 지고 가는 것을 보니 맘이 편치 않다.

둘 다 키도 작지만, 특히 왜소한 산토스 씨는 사람보다 등짐이 더 커 보인다.

그들에게 무거운 짐을 다 맡기고 우리는 작은 배낭에 간단한 간식과 물, 외투 정도만 넣어 달랑 메고 가려니

무임승차한 것 마냥 은근히 미안해진다. 덩치는 우리가 한참 큰데….

" 어, 이건 아닌데? 자기 짐을 스스로 지고 가야 진짜 트래킹 아닌가?" 남편도 찔리는지 어물거린다.

짐은 자기가 가장 많이 들고 왔으면서.

그렇다고 짐을 안 가지고 다닐 수도 없고, 그걸 다 우리가 짊어지고 다닐 수도 없으니 포터를 쓰는 수 밖에 도리가 없다.

이렇게 해서 또 이들도 먹고 살 일이 생기니까,. 이렇게 위안을 하며 우리는 얌체처럼 가벼운 몸으로 길을 나섰다.

샤브로벤시에서 뱀부로 가는 길은 참 아름답다.

그리 험하지도 않은 완만한 산 길을 걷는 내내 펼쳐진 계곡을 즐길 수 있다.

계곡 사이로 흘러 내리는 맑은 물 소리가 시원하게 귓전을 때린다.

자연의 소리는 종일 들어도 지치기는커녕 즐거워지니 참 이상한 일이다.

계곡 사이로 우거진 숲은 생전 인간의 자취가 닿지 않은 것 같다,

산 아래는 봄인데 중턱은 가을색이고 더 멀리 보이는 산꼭대기는 눈을 뒤집어 쓴 겨울이다.

남편과 아이는 연신 카메라 셔터를 눌러대며 감탄이다.

말수가 없는 가이드가 "촌놈들, 겨우 요정도 가지고 호들갑스럽긴.. 이보다 더한 풍경이 지천인데.” 할 것 같다. 그렇지 않느냐고 물으니 말없던 그가 호탕한 웃음을 터트린다.

점심때가 되니 뱀부에 이르렀다. 러블리 호텔이라는 이름의 롯지에서 잠시 쉬어가기로 했다.

경치가 더할 나위 없이 아름다운 산장이다. 그런데 차를 내오는 아낙은 롯지 이름답지 않게 투박하다.

산을 닮은 얼굴. 그 무표정이 오히려 정겹다. 우리는 점심인데 가이드와 포터는 이제서야 아침식사를 한다.

그 무거운 짐을 지고 얼마나 휘지었을까..

부엌을 빌린 노래와 산토스 씨가 분주하게 점심준비를 한다. 감자를 깎고 양배추를 썰고...

커리가 든 달밧수프를 만드는 중이다.

익숙한 솜씨로 화덕에 올려 끓이더니 맛을 보라고 우리에게도 조금 떠준다.

그들은 아점을 먹고 우리는 찐 감자와 찐 계란으로 차와 함께 간단히 요기를 했다.

장작불 화덕에 감자를 구워 먹으면 좋겠다고 했더니 가이드가 포터에게 감자 몇 알을 불에 올리라고 한다.

덕분에 우리는 숯불에 구운 감자까지 얻어 먹었다.

남편과 딸애는 한 알도 남기지 않고 맛있게 다 먹어 치운다. 입술에 숯 칠을 해가며.

점심을 먹고 나니 산장에 부는 바람이 거세다. 아침에 그렇게 맑던 날이 흐려지면서 시야가 뿌옇다.

다시 길을 떠나 걷는데 비가 흩뿌리기 시작한다. 우리는 서둘러 비옷을 꺼내 입고 배낭에 덮개를 씌웠다.

우중산행이다. 이것도 괜찮은 맛이다. 투두둑 잎사귀에 빗방울 듣는 소리도 좋고 비 오는 산길이

갑자기 고즈넉해진다. 비에 젖은 손끝이 시려오고 바지 밑단이 축축이 젖어 드는데 신기하게도

우리 중 아무도 불평이 없다.

침묵 속에 얼마를 걸었을까, 산중에 어스름한 황혼이 깔리고 젖은 바지는 다리에 척척 감겨온다.

끝도 없이 이어지는 산길이 언제쯤 끝이 나려나, 이거 첫날부터 너무 강행군이다.

더 이상 발이 안 떨어질 쯤에서야 드디어 오늘의 목적지인 라마호텔에 도착했다.

" 다 이루었다~~!!"

2,340m라고 표시된 그 곳에서 나는 이렇게 외치고 주저 앉았다.

라마호텔은 트래킹 족을 위한 숙소 밀집지역이다.

덜덜 떨며 그 중 하나인 티벳인 게스트하우스에 들어서자 어두컴컴한 속에 아무것도 안 보이는데

활활 타오르는 장작불빛만 내 눈에 꽂힌다. 추우면 정신이 혼미해지고 이성이 마비되는 나는

무법자가 되어 불가에 있는 사람들을 다 제치면서 비집고 들어섰다.

불가에 앉아있던 몇몇이 슬금슬금 자리를 내어준다.

"나마스떼." 그들 중 누군가 인사를 한다.

나마스떼고 나발이고 추워 죽겠수다.

나는 시퍼렇게 얼어서 부들부들 떨면서 사람들이 내어 준 자리에 터를 잡고 앉았다.

불 속으로라도 기어들어갈 판국이다.

그렇게 몸을 녹이고 있는데 주인인 듯한 나이 지긋한 양반이 오더니 "나마스떼~!" 웃으면서 인사를 하더니 내게 뭐라 뭐라 한다.

" 아, 글쎄, 나마스떼고 나발이고 얼어 죽겠다니까요. 불 좀 쬡시다."

나는 막무가내로 버티고 앉았다.

그런데 주인도 물러서지 않고 계속 말을 한다. 뭐시라고라?? 정신을 차리고 가만히 들어보니

"레스또랑, 화이어~!"라며 그가 열심히 가리키는 쪽을 보니 저쪽 레스토랑에 장작불 난로가 피워져 있고

게스트들은 모두 거기에 앉아 있는 게 아닌가? 여기는 부엌 아궁이였던 거다.

밥을 지어야 하는 번잡한 시간에 느닷없이 나타나서 부엌 화덕을 점령하고 버티고 앉아 있었으니 얼마나 난감했을까.

아이구 민망해라…! 나는 그제서야 배시시 웃으며 식당으로 나왔다. 뒷꼭지가 화끈하다.

주인은 그저 사람 좋은 웃음을 지어 보인다.

밥을 먹으면서 가족에게 그 얘기를 하니 남편은 웃겨 죽는다고 낄낄거린다.

딸애는 혀를 찬다. 창피해서 같이 못 다니겠단다.

"아무래도 얼굴에 철판 깔아야겠어. 엄마랑 같이 다니려면. "

네팔 국수를 시키고 가져 온 라면과 햇반을 데워 먹었다.

뜨거운 라면 국물을 들이켜니 비로소 속도 풀리고 몸도 풀린다.

이 죽여주는 라면 국물맛은 인도를 쏘다닐 때 이미 맛 보았던 터라 이번에도 라면은 필수였다.

차를 마시면서 난롯가에서 젖은 옷을 말리고 있자니 솔솔 졸음이 몰려온다.

아침에 길을 떠나 열 시간 넘는 고단한 행보이었다.

더운물을 조금 얻어 고양이 세수를 하는 둥 마는 둥 방으로 들어와 쓰러져 버렸다.

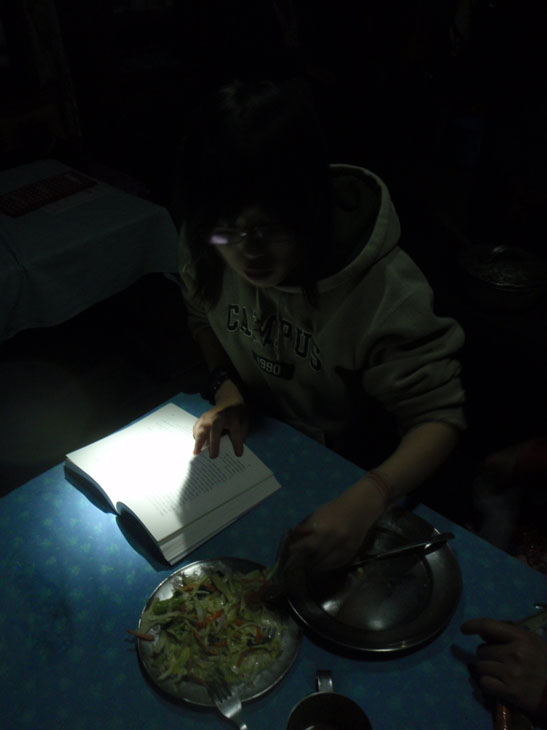

숙소는 어제와 달리 아주 허름한 롯지다. 전기사정도 안 좋은지 초를 두 개씩 나누어 준다.

우리는 가져온 랜턴과 촛불 속에서 더듬거려야 했다. 이에 비하면 어제는 특급 호텔이었다.

또 한바탕 소나기가 퍼붓고 지나간다, 비가 멎은 산 중에 다시 고요가 찾아왔다.

산이 깊은 만큼 적막함도 깊다. 산정(山精)은 무한(無限)으로 밀려오는데

그 감회를 느낄 사이도 없이 곯아떨어졌다.

뜨거운 물을 담은 핫팩을 껴안고 (여기서도 남편 대신 핫팩을 껴안고 자야 하는 내 신세라니….)

슬리핑 백 밖으로 얼굴만 내밀은 채. 이제 조금씩 산사람이 되가나 부다.

( 2009. 3. 30.)

두 포터들이 지어 나를 우리 짐, 그 위에 자기들 짐도 살짝 얹혀있다.

우리짐을 지고가는 포터, 노래씨

원시림을 가는 우리.

등반 내내 귀를 즐겁게 해준 계곡물소리

사계가 한눈에.

점심준비를 하는 노래씨.

우중산행, 지난 여름 다비안 소백산 등반 때 새하늘 님이 주신 우비 덕을 톡톡히 보았음.

내가 환장한 아궁이 불에서 짜파티가 구워지고 있다.

주인 아저씨와 잘 생긴 그 아들. 티벳사람이다.

랜턴 불빛 아래의 저녁 식사.

- 네팔3- 우리짐s.jpg (117.4KB)(49)

- 네팔3- 샤브로벤시에서 출발하는 우리, 포터s.jpg (168.7KB)(54)

- 네팔3- 라마호텔을 향해가는 길s.jpg (56.4KB)(0)

- 네팔3-라마호텔가는 길0s.jpg (135.6KB)(55)

- 네팔3-라마호텔 가는 길s.jpg (56.4KB)(55)

- 네팔3-라마호텔가는 길4s.jpg (228.8KB)(53)

- 네팔3- 어둠속의 식사s.jpg (56.1KB)(52)

- 네팔3-산1.jpg (116.3KB)(48)

- 네팔3-원시림.jpg (176.1KB)(49)

- 네팔3-원시림2.jpg (184.6KB)(40)

- 네팔3- 우중산행s.jpg (154.8KB)(46)

- 네팔3-계곡물.jpg (141.5KB)(52)

- 네팔3- 내가 환장한 아궁이 불1s.jpg (82.4KB)(50)

- 네팔3- 짜파티를 굽는 화덕s.jpg (77.7KB)(45)

- 네팔3-요리하는 노래씨.jpg (110.5KB)(42)

장관이군요.

계곡 사이로 올려다보이는 설산,

그 아래로 흐르는 개울물,

쭉쭉 뻗는 나무들,

오솔길,

기분 좋게 구경 자알 했습니다.

개고생 한 이야기가

빨리 나오기를... 흠.

이렇게 좋은 곳에 갔다 오셨으니 몸은 지칠지언정 마음은 저 높은 하늘처럼 맑고 파랗게 변했겠네요.

작년 다비아 속리산 산행때 나누어 드린 사소한 물건 하나를 이렇게 유용하게 쓰시니 제가 감사할뿐 입니다.

가신다고 했으면, 상비약으로 비아그라를 챙기시기를 당부했을텐데...

오해 마시기를...

고산병에 비아그라가 복용을 하면, 혈관을 팽창하여 산소를 원활하게 공급할 수 있도록 도와준다고 하네요. ^^!

나날이 좋은 날만 가득하시기를...

와, 저 눈쌓인 산 이름이 뭐라고 했지요?

티비 여행프로를 옮겨 놓은 것 같네요.

와! 숲길이군요. 배 아파서 더 이상은 안 볼라요. 웃겨님,~~